最終更新日:2025年8月29日

本記事は、スペースX公式発表・米連邦航空局(FAA)の声明・NASA関係者のコメントなど一次情報を基に、編集部が公式ライブ配信や公開記録を精査して構成しています。

専門用語には注釈を添え、中高生や宇宙初心者でも“宇宙を体験するように”理解できるよう配慮しました。

- 0 試験回数

- 0 成功率

- 0 開発開始

- 0 有人月飛行目標

2025年8月26日、スペースX(SpaceX)は「スターシップ第10回統合飛行試験(IFT-10)」を実施しました。

今回の試験では、ダミー衛星8基の放出、宇宙空間での再点火、インド洋でのパワード着水など、将来の月・火星探査に直結する重要な試みが実現しました。

本記事では「何が起きたのか」「なぜ重要なのか」「どう実施されたのか」を、一次情報を根拠に正確かつ分かりやすく解説します。

未来の宇宙旅行やアルテミス計画にも直結する今回の成果を、ぜひ一緒に体感してください。

SpaceX(スペースX)ってなに?

Starship(スターシップ)はどんなロケット?

- スターシップIFT-10の目的と試験項目

- 打上げ→着水の詳細タイムライン

- 衛星放出と再点火の検証結果

- 再突入ダメージと改良ポイント

- 関係者発言とアルテミスへの影響

- 今後の計画(タワーキャッチ・燃料補給)

はじめに:何が起きた?(30秒で)

2025年8月26日、夕暮れの米国テキサス州で轟音が響きました。スターベースから巨大ロケット「スターシップ」が打ち上げられ、第10回統合飛行試験(IFT-10)は始まりました。

下段スーパー・ヘビーはメキシコ湾へ軟着水し、上段スターシップは大気圏を突破してインド洋へパワード着水しました。途中ではダミー衛星8基の放出やラプター再点火も行われました。

そして公式Xは「Splashdown confirmed!(着水成功!)」と宣言。観客もSNSも大歓声に包まれ、この試験は“全部盛り”の満漢全席のような豪華メニューとなったのです。

Super Heavy(スーパーヘビー)とは?

なぜ海に着水(Splashdown)したの?

(公式動画:下のX埋め込み)

コメント欄は祝福の絵文字でいっぱい。数字も伸びました。でも大事なのは数字より、巨大ロケットが“計画どおりに”学べたこと。今日はそこが最高に熱いポイントでした。

背景:スターシップとは何か?

スターシップは完全再使用を目指す超大型ロケットです。下段は高さ約71mのスーパー・ヘビーで、上段は約52mのスターシップ本体です。両者を合わせると全高は120mに達し、高層ビル並みの巨体です。

この開発には三つの狙いがあります。

- 月面着陸:NASAアルテミス計画の着陸船版

- 火星探査:人類移住の夢を支える宇宙船

- 衛星輸送:スターリンク衛星の大量投入

要するに「安く・たくさん・何度も宇宙へ」。この理想を実現するための巨大プラットフォーム、それがスターシップなのです。

今回(IFT-10)のミッション

今回の試験では限界を探ることが狙いでした。スペースXはあえて厳しい条件を設定し、多くの新規試験を組み込みました。

- 33基のラプターで上昇、ホットスタージングで段分離

- スーパー・ヘビーはブーストバック後、着水バーンで1基停止の冗長性試験

- 上段はペイロード扉を開き、ダミー衛星8基を放出

- 宇宙空間でのラプター再点火の実施

- 再突入で耐熱タイルとフラップに強い熱をかけ、フリップ後に着水バーン

つまり「推進・運用・耐熱・制御」を一度に試し、次世代機設計へつなげる壮大な挑戦でした。

ホットスタージングって何?

着水バーンでエンジンを止めた理由は?

ダミー衛星8基の放出はなぜ大事?

再点火はなぜ重要?

飛行の全記録(タイムライン)

今回の飛行は、細かいイベントが連続しました。公式配信の経過時間(T+)に沿って追ってみましょう。

(フルリプレイ:下のYouTube埋め込み)

T+00:02 離昇

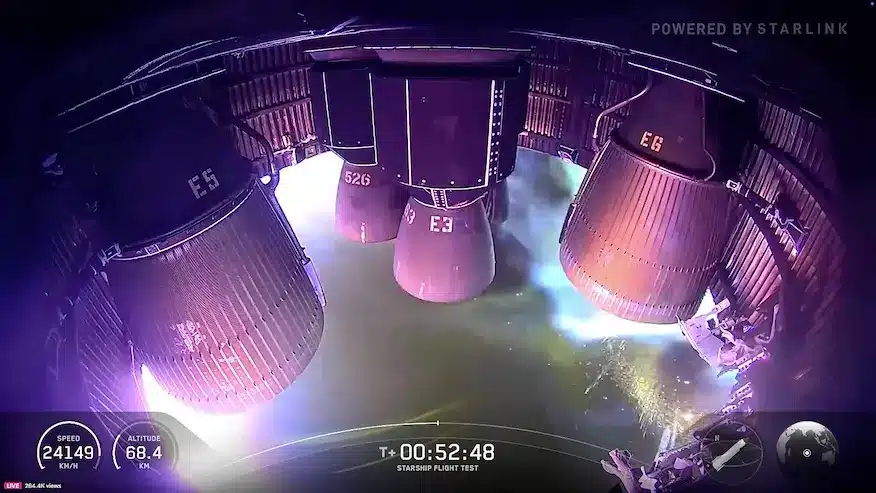

33基のラプターが同時に点火しました。まるで地面が揺れるような轟音が響き、炎の柱が夜空を照らしました。観客は耳をふさぎながらも歓声を上げ、巨大なロケットがゆっくりと持ち上がる瞬間を見守りました。

T+01:02 Max-Q

最も大きな空気抵抗が機体にかかる時間です。映像ではロケットがわずかに震えるように見えましたが、姿勢は安定。推力がしっかり働いている証拠でした。ここを越えると、機体は一気に楽になります。

T+02:36 MECO(下段エンジン停止)

スーパー・ヘビーのメインエンジンが停止しました。炎の勢いが収まり、次の瞬間に緊張のイベントが訪れます。観衆も息をのむ静けさの中、次は段分離の瞬間です。

T+02:38 ホットスタージングと分離

上段のラプターが点火され、同時に段分離が実施されました。炎が重なり合い、鮮やかな光がカメラに広がります。推力の谷を回避する新技術が初めて成功しました。

T+02:48〜03:33 ブーストバックバーン

切り離されたスーパー・ヘビーが反転しました。方向を変え、メキシコ湾へ戻る準備に入ります。巨大な機体が姿勢を変える様子は、空中で大きな船が旋回するような迫力でした。

T+06:20〜06:40 着水バーン

着水前、中心エンジン1基をあえて停止しました。残りのエンジンで代替制御を行う“意地悪テスト”です。結果は成功。スーパー・ヘビーは海面近くで速度を落とし、静かにメキシコ湾へ軟着水しました。

T+08:57 SECO(上段エンジン停止)

上段の燃焼が完了し、次は宇宙での実験です。ここからスターシップは大気のない空間で独り立ちしました。

T+18:27〜25:32 衛星放出デモ

ペイロード扉が開き、中から8基のダミー衛星が飛び出しました。ペッツのお菓子ディスペンサーのように規則正しく出ていく様子に、視聴者も驚きと興奮を隠せませんでした。

T+37:48 宇宙空間で再点火

真空の闇の中でラプターが再び光を放ちました。点火の炎が広がる瞬間、コメント欄は「再点火成功!」の文字で溢れました。これは将来の月や火星ミッションに直結する技術です。

T+47:29 再突入

機体は灼熱の大気へ突入しました。カメラには火の玉のような光が広がり、機体の周囲が真っ赤に染まります。耐熱タイルとフラップが極限の試練を受ける瞬間でした。

T+63:15 減速

音速を超えていた機体が亜音速まで減速しました。ここで姿勢を保てていることが確認され、視聴者は胸をなでおろしました。

T+66:14 フリップマニューバ

機体が大きく反転し、着水体勢に入りました。まるで空中で大きな魚がひっくり返るような光景に、チャット欄は「Flip!」の歓声で埋まりました。

T+66:20 着水バーン

最後の減速用エンジンが点火されました。白い煙と光が海面近くで輝き、衝撃をやわらげる準備が整います。

T+66:30 インド洋への着水

ついにスターシップはインド洋へ到達しました。水柱が上がり、映像には機体の影が映ります。直後、公式Xが「Splashdown confirmed!」と投稿。視聴者の興奮は最高潮に達しました。

再突入時にはスカート破断やフラップの溶融が映像で確認されました。しかし制御は失われず、予定海域への到達が実証されました。これは「壊しながら学ぶ」試験であり、次世代設計への貴重なデータとなったのです。

どこが“新しかった”のか?

今回の試験では、いくつもの初体験がありました。ここからは新規成果を順に見ていきましょう。

1. ダミー衛星8基の放出

今回初めてペイロード扉が開きました。中からダミー衛星8基が次々と飛び出したのです。

放出の仕組みはペッツのお菓子ケースのよう。カチッと小気味よい動作で、衛星が順番に並んで出ていきました。

これは単なる遊びではありません。スターリンク大量輸送の心臓部を先取りする実演でした。宇宙輸送を「物流」に変える一歩だったのです。

2. 宇宙空間での再点火

次に注目すべきはラプターの再点火です。真空の宇宙で再び光が灯り、機体全体が振動しました。

この一瞬に視聴者のコメント欄は「再点火!」で埋まりました。帰還時のブレーキや軌道変更に不可欠な能力です。

言い換えれば「行きっぱなしではない」ことを示したのです。月や火星を目指すなら、必ず必要な一歩でした。

3. ブースターの意地悪テスト

ブースターは着水バーン中に中心エンジン1基を停止しました。つまり自ら不具合を作り出したのです。

しかし残るエンジンで代替し、姿勢を保ちながら降下。海面に到達するまで制御を維持しました。

これは「壊れても飛行を続けられるか」の確認でした。冗長性があることを示した意味は非常に大きいのです。

4. 再突入での“壊し方”試験

最後の目玉は再突入の限界試験です。耐熱タイルやフラップに容赦ない熱が襲いかかりました。

カメラ映像にはスカート破断やフラップ溶融が映りました。視聴者の一部は「大丈夫か?」と息を呑んだほどです。

けれど制御は最後まで維持されました。つまり「どこが壊れるか」を確かめつつ、機体はゴールに到達できたのです。これがまさにスペースX流の学び方でした。

結果:スペースXと各社の評価

公式Xは「Splashdown confirmed!(着水成功!)」と発表しました。上段はインド洋へ、下段はメキシコ湾へ着水。主要な目標をすべて達成と総括しました。

世界のメディアも「大きな前進」と報道。特に衛星8基の放出と宇宙再点火は商用運用に直結する成果と高く評価されました。

さらに再突入時の損傷も「意図的な限界試験」と説明。制御を失わずに着水まで到達した事実は、耐熱と姿勢制御の強さを証明しました。

失敗からのリカバリー

しかし今回の成功は、過去の痛い失敗を土台にしています。スペースXは失敗を恐れず、学びに変えてきました。

- 6月18日 Ship36爆発

燃料充填試験中に機体が破壊されました。原因はCOPV(複合材高圧ガス容器)の損傷による漏洩でした。ガスが混合して爆発に至ったのです。以後は運用圧を下げ、検査手順を強化する対策が取られました。 - 5月27日 IFT-9喪失

この飛行ではブースターが海上で破壊され、上段も再突入で失われました。燃料拡散器の設計不具合が原因とされました。改善策として設計改良や着地姿勢角の緩和が導入されています。

つまりIFT-10の成功は、これらの失敗と改善の積み重ねの上に立っているのです。試行錯誤を恐れない姿勢こそが、スペースXの強みと言えるでしょう。

規制と安全:FAAの判断

宇宙開発は派手な映像だけではありません。背後には必ず規制当局のチェックがあります。

FAAは6月12日、IFT-9の事故調査を正式に終了しました。原因は燃料コンポーネントの故障と結論づけられました。

さらにスペースXが再発防止策を提出し、公衆被害はゼロと認定されました。その結果「現行ライセンスの範囲でIFT-10を実施可」と通知が出されたのです。

つまり法的にも安全面でも、試験継続のゴーサインが確定したわけです。

関係者の声

イーロン・マスク(スペースX CEO)

試験前の配信で彼はこう語りました。「数千の工学的課題が残る。最大の壁は再使用できる耐熱シールドだ」と。

さらに「軌道上燃料移送は誰も実証していない。だが我々は挑戦する」と自信を示しました。

そして将来像について「数年以内に1日24回以上打ち上げられる」とまで言い切ったのです。

NASA長官代行 ショーン・ダフィー

IFT-10成功直後、NASA長官代行のダフィー氏がXで発表しました。「この成果はアルテミス計画の人間着陸システムに道を開いた」と。

米国の宇宙飛行士を月に送り返すプログラムに直結する進展だと評価し、スペースXへの期待を強調しました。

なぜ“すごい”のか?(WHY深掘り)

IFT-10の成果をひとことで言えば「再使用革命の扉を開いた」ことです。では具体的にどこがすごいのでしょうか。

- コスト構造の転換

完全再使用と高頻度打上げが実現すれば、1回あたりの費用は大きく下がります。つまり「打てば打つほど安い宇宙」への道が拓けたのです。 - 物流の現実味

8基の衛星放出デモは宇宙輸送を物流に変える実演でした。さらに再点火成功は帰還や軌道変更を保証する能力の証明でした。 - 学習速度の高さ

失敗を恐れず「壊しながら学ぶ」姿勢が光ります。再突入で得られた損傷データは即次回の設計改善に活かされます。

今後のロードマップ

では、次にスペースXが挑むものは何でしょうか。

- タワーキャッチの実証

巨大アーム「チョップスティック」で上段を捕まえる計画です。再使用を加速させる重要な試験です。 - 軌道上燃料補給

アルテミス計画の月面着陸船版スターシップに不可欠。史上初となる大規模燃料移送を近年中に実証予定です。 - 次世代機スターシップV3/V4

高さ120mを超えるさらに大型機が準備されています。火星や長期滞在を見据えた本命機です。

アルテミスIII(月面着陸)は2027年以降に遅れる可能性があります。だからこそ今回の成果は未来の基盤となるのです。

技術ミニ辞典(かんたん)

アルテミス計画(Artemis Program)

NASAの月探査プロジェクト。スターシップは月面着陸船として利用予定。

ホットスタージング

上段エンジンを点火しながら段分離する方法。推力が途切れず効率が上がる。

再点火(Re-ignition)

宇宙でエンジンをもう一度つけ直すこと。帰還時の減速や軌道変更に不可欠。

再突入(Re-entry)

宇宙から大気圏に戻ること。空気との摩擦で高温になり、耐熱タイルで機体を守る。

フリップマニューバ

機体を反転させ、着水や着陸の体勢に切り替える動作。空中で大きく回転する。

着水バーン

海に降下する前、エンジンで減速する操作。水面に優しく入るための最後のブレーキ。

ラプターエンジン

スペースXが開発したメタン燃料の新型エンジン。推力が強く、再使用も可能。

スーパー・ヘビー(Super Heavy)

スターシップ下段の巨大ブースター。33基のラプターで上段を宇宙へ押し上げる。

COPV(複合材高圧ガス容器)

軽くて強い圧力容器。損傷が見つけにくく、過去に事故の原因になった。

ペイロードベイ

衛星などの荷物を入れるスペース。今回は扉を開き、ダミー衛星を放出した。

SECO(Second Engine Cut-Off)

上段エンジンの燃焼停止。目的の軌道に到達したことを意味する。

Max-Q

大気抵抗が最大になる瞬間。機体に大きな力がかかるため、設計上の山場。

MECO(Main Engine Cut-Off)

下段ブースターのエンジン停止。分離直前の重要な工程。

ブーストバックバーン

ブースターが反転して戻るための点火。再使用のために軌道を調整する。

パワード着水(Powered Splashdown)

エンジンを使って減速しながら海に着水する方法。単なる落下ではない制御着水。

まとめ:66分の“学び”が未来を変える

IFT-10は、上昇から分離、ブースター着水、衛星放出、再点火、再突入、そして上段着水までを完遂しました。

その間に得られたのは「成功データ」だけではなく「壊れ方の記録」でした。これこそが改良を進める最高の材料なのです。

月へ、火星へ、そしてさらに遠くへ。アルテミス計画や火星移住に続く太い道は、きょうの「Splashdown confirmed!」という一文でまた一本拓かれました。

宇宙開発の未来は、失敗も成功も飲み込みながら加速しています。

※本記事は公式発表・公開記録に基づいて構成していますが、最新情報や詳細は必ず公式サイトをご確認ください。

参考資料・出典(一次情報)

- スペースX「Starship Flight 10」公式ページ(スペースX公式/2025-08-27(米時間)/一次情報)

- スペースX公式X投稿:「Splashdown confirmed!」(スペースX公式X/2025-08-27(米時間)/一次情報)

- FAA「IFT-9調査完了&IFT-10実施許可」発表(FAA公式/2025-06-13(米時間)/一次情報)

- スペースX公式Updates:「Ship36事故の原因と対策」(スペースX公式/2025-06-19(米時間)/一次情報)

- NASA長官代行 ショーン・ダフィー氏 X投稿(NASA公式X/2025-08-27(米時間)/一次情報)

参考資料(参考用・二次情報)

- Straits Times報道「耐熱シールドの課題」(Straits Times/2025-08-27(米時間))

- CBS News報道「軌道上燃料移送と頻度」(CBS News/2025-08-27(米時間))

この記事は 宇宙旅行.jp編集部 が執筆しました。編集方針についてはこちらをご覧ください。